La posverdad, Mark Twain y nuestros miedos

En teoría vivimos en un mundo que valora positivamente la verdad, y si nos preguntaran qué virtudes esperamos encontrar en nuestros líderes políticos (y también en intelectuales y académicos, en la gente del mundo de la cultura, en los profesionales del periodismo…) seguramente muchos mencionaríamos la integridad y la honradez, sin tenerlo que pensar demasiado. Queremos creer que nuestra sociedad aplaude a aquellos que dicen la verdad y repudia a los que mienten.

Ahora bien, ¿es así? ¿Hasta qué punto nos importa realmente que los políticos a quien votamos, los analistas a quien escuchamos y los autores a quien leemos sean veraces?

Es pertinente formularnos estas preguntas porque, de hecho, la evidencia sugiere que el debate público actual está infestado de mentiras y mentirosos: líderes políticos de todo signo se plantan a diario ante los micrófonos y sin que les tiemble la voz nos dicen medias verdades, tergiversan los hechos, omiten información, aseguran cosas que no saben… tanto es así, que hasta hemos acuñado un término, el eufemístico “posverdad”, para hablar de esta vitalidad de la mentira.

Pero seguramente este no es el principal asunto: siempre han existido personajes que han pensado que el engaño era la vía más rápida hacia el poder. La cuestión que nos interesa explorar es otra: nos queremos preguntar hasta qué punto vivimos en la era de la posverdad porque nosotros (los ciudadanos de a pie) lo permitimos. ¿Por qué permitimos que nos mientan?

En esta breve reflexión quisiéramos sugerir, en efecto, que el problema no está tanto en el líder que ofrece un discurso en el que falsea la realidad, sino en la población que lo aplaude a pesar de sus mentiras. Tal vez lo que ocurre es que (en contra de lo que nos decimos a nosotros mismos) no buscamos por encima de todo líderes cuyo compromiso con la verdad sea incuestionable. Quizá lo que buscamos en nuestros líderes son otras cosas, y estamos más que dispuestos a renunciar a la verdad si este es el precio que toca pagar para conseguirlas.

La normalización de la mentira

Sin que la siguiente afirmación pretenda ser un dictamen absoluto (no quisiéramos negar la existencia de líderes actuales comprometidos con la verdad), digamos, como punto de partida, que la falsedad no es extraña, ni siquiera excepcional, en la boca de las figuras públicas que a diario se asoman a nuestras pantallas, noticieros y periódicos. Se trata de un fenómeno global: en el norte y en el sur, en países grandes y en naciones pequeñas, en democracias y en dictaduras, hay autoridades que mienten, y que mienten descaradamente. Se trata de un hecho tan común que ya no escandaliza a nadie. No faltan, afortunadamente, medios de comunicación más o menos independientes que se empeñan en poner de relieve la falta de integridad de las figuras públicas: ya va siendo frecuente, por ejemplo, que la prensa analice la veracidad de las afirmaciones de los participantes en un debate electoral, una vez el debate ha concluido. Nos informan: «El candidato 1 tergiversó la realidad en tal afirmación; el candidato 2 no tiene pruebas factuales que apoyen lo que dijo en respuesta al candidato 3; las cifras económicas que ofreció el candidato 3 son cuestionables». Nos informan… y después no pasa nada. Y eso es lo grave.

Lo preocupante, insistimos, no es que haya políticos que mientan: lo grave es que los ejercicios de desenmascaramiento a través de los cuales se ponen de manifiesto sus mentiras no afecten negativamente sus carreras; lo grave es que ellos mientan, nosotros lo sepamos y, sin embargo, los sigamos votando. Como si no nos importara mucho que unos personajes que están pidiendo nuestro voto, o que ya dirigen nuestros gobiernos, dejen caer, aquí y allá, inexactitudes, mentirijillas y calumnias. Parece, como apuntábamos, que hayamos aceptado que en el juego político la mentira es inevitable.

Que los hechos no estropeen una buena historia

Tal vez haya algo de cierto en la idea de que la mentira no se puede evitar, porque la falsedad en la que caen con tanta facilidad nuestros líderes es, en parte, consecuencia del momento que vivimos: en nuestro mundo digitalizado, acelerado e hiperconectado, donde nadie parece tener tiempo para detenerse a examinar la complejidad de las cosas, solo funcionan bien los mensajes simples. Nuestros líderes han entendido que sus discursos deben ser directos, despojados de matices, y por lo tanto se ven empujados a simplificar realidades muy complejas. Es decir, que muchas veces la mentira no empieza como tal: empieza como un intento de reducir problemáticas complicadas a esquemas fáciles de explicar. Para lograrlo, un día se ignora un elemento del problema («hoy no hay tiempo de entrar en eso»); otro día se magnifica el aspecto del asunto que nos conviene resaltar («todo lo demás es secundario»); otro día se sacan de contexto las declaraciones de un rival; y muy pronto, después de dar varios pasos en este sentido (simplificar, simplificar, simplificar…) lo que se está comunicando ya es una falsedad pura y dura.

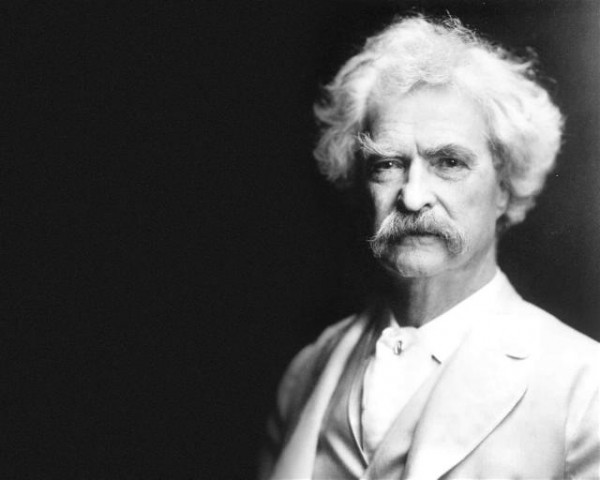

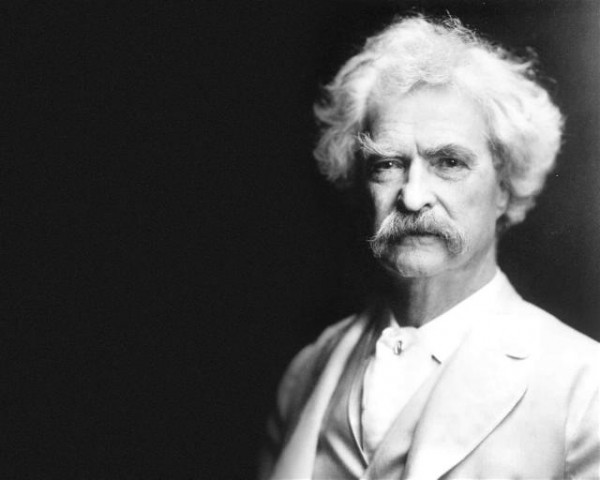

Daría la impresión, en definitiva, de que nuestros líderes han decidido seguir al pie de la letra aquella irónica máxima que se atribuye a Mark Twain: «No dejes que los hechos estropeen una buena historia». Los hechos son un fastidio para quien busca el aplauso de una sociedad que nunca tiene tiempo para examinar a fondo ninguna cuestión. Eso es lo que han comprendido los líderes de hoy, y se diría que más de uno ha convertido el “consejo” del autor de Tom Sawyer en su divisa más sagrada. Con un tweet es más fácil explicar una buena historia en blanco y negro que describir los tonos grises y las ambigüedades que la vida nos presenta. Eso sí, para lograr que nuestra historia sea buena, a menudo tendremos que obviar hechos incómodos y contradictorios. Muchos políticos, instalados en esta lógica, dejan de ser cuidadosos analistas de la realidad para convertirse en excelentes fabuladores: lo que importa ya no es examinar con rigor la totalidad de los datos disponibles, sus paradojas y sus ambivalencias; lo que interesa es elaborar una narrativa coherente y atractiva que todo el mundo pueda entender, aunque para lograrlo haya que descartar algunos hechos (los que echarían a perder la nitidez del relato).

Mark Twain describió irónicamente los mecanismos de lo que hoy llamamos “posverdad”.

Vivimos inmersos en un gigantesco mercado global de información: en este mercado, donde la oferta de mensajes es vastísima, los emisores (aquellos que creen tener algo que decir) compiten entre ellos con uñas y dientes por conseguir la atención de un número significativo de receptores; se desata la lucha para lograr que mi mensaje sea escuchado por más personas que el tuyo, el combate para asegurar que mi opinión no desaparezca en pocos segundos arrollada por la catarata constante de opiniones de otra gente. En esta lucha sin cuartel por conseguir ni que sean unos pocos instantes de relevancia, los mensajes simples (las «buenas historias» que, para serlo, deben ignorar los hechos que las estropearían) tienen muchas más posibilidades de sobrevivir que los mensajes complejos, matizados, necesariamente extensos y farragosos, que exponen la ambigüedad de los asuntos tratados. Dicho crudamente: si quieres que te escuchen, miente.

¿Por qué permitimos que nos mientan?

Lo dicho hasta aquí tal vez explique por qué el compromiso de tantas figuras públicas con la verdad es, en el mejor de los casos, tenue. Nuestros líderes buscan la relevancia, les aterra quedar fuera de los focos, y piensan que si simplifican su discurso (y tarde o temprano eso los lleva a mentir) podrán mantenerse en la cresta de la ola y seguirán siendo relevantes. Pero ¿por qué les funciona la táctica? En otras palabras, la pregunta que queda pendiente es la que nos hacíamos al iniciar esta reflexión: ¿Por qué seguimos votando, escuchando y aplaudiendo a gente que falsea la verdad? ¿Por qué no reprobamos al mentiroso? ¿Por qué permitimos que nos mientan?

Aunque es probable que no exista una respuesta universal a esta cuestión, sí nos parece interesante apuntar en la siguiente dirección: quizá a menudo toleramos que nos mientan (y a veces hasta lo exigimos) porque deseamos una casa; anhelamos con todo el corazón tener una casa ideológica, una comunidad de pensamiento y sensibilidades que podamos llamar “hogar”, en la cual nos sintamos cómodos y seguros. Queremos mapas bien definidos del territorio moral en el que nos movemos, y queremos estar muy seguros de quién está de nuestra parte. Necesitamos saber con quién sentirnos en familia. Este anhelo tiene un miedo correlativo: el terror a la intemperie, a vivir sin hogar, a no pertenecer a ningún bando, a ser lo que podríamos llamar unos “sintecho ideológicos”. Es este miedo, combinado con aquel anhelo, el que nos lleva a tolerar las tergiversaciones de nuestros líderes: porque en realidad lo que esperamos de ellos no es un discurso verídico y factualmente irreprochable sino un discurso que confirme nuestras posturas, que certifique que estamos en el bando correcto, que ratifique nuestras sensibilidades, que corrobore lo que ya sabíamos. No queremos cuestionar a los líderes, cuando dicen medias verdades o cuando mienten sin rubor, porque cuestionarlos nos empujaría a la periferia del grupo y, de allí, quizá, a la indigencia, a la intemperie, a convertirnos en aquellos sintecho ideológicos que nos aterra llegar a ser.

En definitiva, a nuestros líderes les toleramos las falsedades precisamente porque son los nuestros, los que nos ofrecen aquella casa ideológica que anhelamos, los que nos dicen que tenemos la razón.

¿Es posible corregir esta lógica y recuperar la centralidad de la verdad, para que ella nos ayude a entender mejor el mundo y a buscar soluciones duraderas a nuestros conflictos y retos? Creemos que sí: para lograrlo, lo principal es perder el miedo a la intemperie, y comprender, por decirlo de alguna manera, que las estrellas se ven mejor desde un descampado que desde el centro de la ciudad. Liberados del miedo a quedarnos sin casa ideológica podremos atrevernos a ser un poco más críticos con nuestros líderes; a reconocer lo que haya de razonable en la postura de nuestros rivales; podremos arriesgarnos a examinar las paradojas, complejidades y contradicciones de cada situación. Y podremos dejar de sacrificar los hechos en aras de lograr una buena historia. Mejor aún: por fin entenderemos que la mejor historia es aquella que no excluye ningún hecho. Mark Twain, en el fondo, lo sabía muy bien.