Para nadie es un secreto que en los últimos tiempos la polarización se ha ido erigiendo como un rasgo típico de nuestra sociedad, por lo menos en Occidente. Los extremos ideológicos y políticos han ido cobrando fuerza, tanto en Europa como en los EE.UU. y en diversos países latinoamericanos, en detrimento de posiciones más centristas (y, tal vez, más centradas). Seguramente nos encontramos ante un proceso que se alimenta a sí mismo: el surgimiento de movimientos de extrema derecha asusta a la izquierda, que reacciona movilizándose y radicalizándose, y lo mismo ocurre en el sentido inverso. Entramos, así, en una dinámica donde, por expresarlo de un modo conciso, tu radicalidad alimenta la mía. En los EE.UU. Trump alienta el surgimiento de una Alexandria Ocasio-Cortez, y a la vez el discurso de Ocasio-Cortez convence a los partidarios de Trump de que su líder es más necesario que nunca. O en términos españoles: el independentismo catalán da alas a la extrema derecha españolista de VOX, y a su vez la aparición y despegue de VOX ayuda, seguramente, a que crezca el número de independentistas en Catalunya. O en términos colombianos: la presencia de los antiguos guerrilleros de las FARC en el congreso de la República alienta el uribismo más intransigente, y la fuerza del uribismo sirve de argumento para que los miembros del partido FARC se reafirmen en sus posturas. La lista de ejemplos podría seguir. Tu radicalidad alimenta la mía.

Aquí no se trata de dirimir si las propuestas de un extremo son mejores que las de su contrario (cada uno de los casos mencionados es distinto, y cada uno tiene su propia complejidad, que no debería simplificarse). Lo que quisiéramos examinar es la polarización en sí, y los problemas que ella comporta. ¿Qué amenazas implica el crecimiento de los extremos en detrimento del centro?

En primer lugar, una evidencia: cuando la mayoría de la gente gravita hacia los extremos, adelgazando el centro, se hace más difícil lograr acuerdos, pactos y alianzas, y ello tiende a llevarnos a la parálisis, al estancamiento, a la ausencia de soluciones para los conflictos que nos aquejan.

En segundo lugar, nos parece que el atrincheramiento de unos y otros en sus respectivas posturas comporta, muchas veces, un empobrecimiento del paisaje intelectual de la sociedad que experimenta esta polarización: rodeado por los que piensan igual que yo y situado a años luz de la posición opuesta, ya no me tengo que esforzar por razonar ni matizar mis puntos de vista. Secundado por los que comparten mi espacio ideológico, y sin apenas contacto con quienes podrían cuestionarme y exigirme más precisión en mis propuestas, es muy probable que estas vayan siendo cada vez más simplonas y menos resistentes al examen cuidadoso. A la vez, la distancia permite y fomenta que mis adversarios hagan una caricatura de mis ideas, y yo de las suyas. Estamos tan lejos los unos de los otros que ya solo vemos una silueta difusa del contrario: es imposible percibir los detalles y los contornos precisos de sus planteamientos.

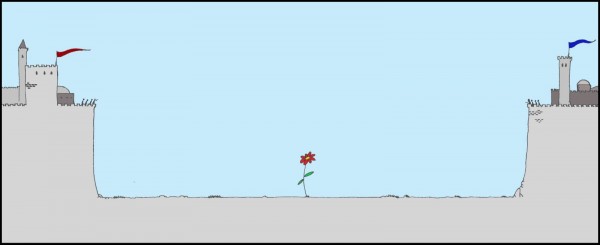

Usemos una imagen para describir lo que está sucediendo, o lo que podría terminar por suceder si la tendencia actual a la polarización sigue avanzando: la imagen de dos villas amuralladas, dos grandes fortalezas dentro de cuyos muros se ha ido refugiando toda la ciudadanía. Ya nadie vive fuera de estos castillos. Desde las almenas de una fortaleza apenas se divisa, borrosa y lejana, la fortaleza contraria. Entre las dos queda un gran descampado. Vacío. Deshabitado.

Esta imagen puede ayudarnos a ponderar la cuestión más importante: ¿Qué impulsos hay detrás de la polarización? Nos atrevemos a identificar uno (hay muchos más, pero este es fundamental): el miedo a la intemperie ideológica. Las personas, por lo general, queremos estar bien seguras de quién somos, y para lograrlo debemos estar bien seguras de lo que creemos y de lo que negamos. La indefinición nos asusta. Necesitamos saber quién son los nuestros. Por eso resultan atractivos los extremos, que son espacios donde ya no hay ambigüedad. El descampado central, en cambio, nos irrita por su ambivalencia.

El problema con eso es que, nos guste o no, la realidad es compleja, colmada de matices y de contradicciones. Por lo tanto, posiblemente el extremo no sea el mejor lugar desde donde mirar y comprender el mundo. Ya lo dijimos en un artículo anterior: desde el descampado se ve mejor el cielo que desde la plaza mayor. Si queremos ver las estrellas, tendremos que salir de la ciudad.

Lo dicho en estas líneas no pretende juzgar negativamente toda radicalidad, que es legítima (faltaría más), y muchas veces necesaria. La pasión con la que cada uno puede defender su modelo de sociedad, sus valores y sus principios es válida. No estamos abogando por la tibieza ni la indefinición. Creemos, eso sí, que es imprescindible practicar una radicalidad inteligente: adoptar posturas que, por radicales que sean, no se dejen arrastrar hacia el simplismo, no renuncien al esfuerzo por entender la complejidad del siglo, no caricaturicen burdamente al otro y no le tengan miedo a ese territorio, incómodo pero fecundo, que es la intemperie ideológica. El problema no es la radicalidad sino la intolerancia, que, eso sí, a menudo nace y fermenta en los extremos.

Si más personas nos atreviéramos a ocupar el espacio deshabitado que estamos dejando entre nuestras ciudades amuralladas descubriríamos que en él, y solo en él, pueden fructificar los acuerdos y el buen debate político e ideológico: el de quienes escuchan y respetan la opinión contraria, el de quienes están dispuestos, por el bien común, a buscar soluciones imaginativas y novedosas para ir consiguiendo una sociedad más justa, más tolerante, más diversa, donde todos quepan. Este debate será imposible si vivimos encerrados en nuestros castillos. Desde sus murallas solo podremos, a lo sumo, gritar algún insulto cuyo eco apenas llegará, si el viento es favorable, a las murallas enemigas. Si lo que queremos es conversar, tendremos que dejar las fortalezas y acercarnos al otro, para podernos oír.